Большая жизнь, большие свершения

Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин (1932–2025). Попытаемся припомнить те ключевые вехи его творческой эволюции, которые навсегда вошли в анналы музыкального искусства.

Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин (1932–2025). Попытаемся припомнить те ключевые вехи его творческой эволюции, которые навсегда вошли в анналы музыкального искусства.

Он был одним из первых в ряду так называемых шестидесятников недавно ушедшего века, то есть тех композиторов, художников, кинематографистов, которые выдвинулись на ведущие позиции в искусстве в 1960-е годы и сделали для отечественной культуры второй половины ХХ века определяющий вклад. Следует подчеркнуть, что он раньше многих других заявил о себе и долгое время являлся во многих отношениях лидером среди композиторов своего поколения.

Начиналось это в середине 1950-х годов. Весной 1954-го в качестве дипломной работы на окончание Московской консерватории Родион Щедрин сыграл свой Первый фортепианный концерт. Это сочинение вызвало самый живой интерес, и время подтвердило его жизнеспособность, а для самого композитора сразу же проставило по крайней мере три акцента, по-разному важных для его последующего творчества:

- во-первых, совершенно определённая национальная характерность (подразумевается ярко выраженное русское начало);

- во-вторых, обращение к частушке как жанру, который до него только изредка вводился в произведения академического плана;

- и, в-третьих, интерес к фортепиано и, в частности, к жанру фортепианного концерта.

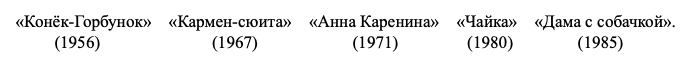

После Первого фортепианного концерта следующей крупной работой молодого автора стал балет «Конёк-Горбунок», законченный в 1956 году, и это опять-таки стало важной вехой. Не только потому, что написанная им музыкальная сказка оказалась настоящей творческой удачей, и балет вот уже многие десятилетия с успехом идёт в ряде театров, в том числе на сцене Большого театра, где со временем были поставлены практически все театральные произведения, созданные композитором до начала 1990-х годов.

Не менее важно другое: в первом же своём нестуденческом опусе Щедрин обратился к жанру, которому суждено было стать для него определяющим, поскольку именно в балете он достиг наиболее значительных художественных результатов — с вершиной в «Анне Карениной». И вряд ли будет преувеличением такая оценка сделанного им в этой области: мировой балет второй половины ХХ века — это прежде всего балеты Щедрина.

На материале музыки «Конька-Горбунка» Щедрин сделал несколько фортепианных миниатюр («Старшие братья и Иван», «Девичий хоровод», Скерцино, «Я играю на балалайке»), и они открыли собой большую серию пьес, которые сразу же и широко вошли в репертуар пианистов. Вошли по достоинству: это вещи яркие, сочные, самобытные, их отличает виртуозный блеск и красочность инструментальной палитры, интонационная свежесть, подчёркнутые контрасты, острота артикуляции (характерно, что нередко используются беспедальное звучание и стаккатированный штрих).

В содержательном отношении в качестве ведущих определились две линии, связанные с нарастающей силой динамики действия и с обрисовкой различных граней сферы юмора. Для линии динамизма показательны начальная и завершающая точки общей траектории сочинений подобного плана. Начальная — Токкатина (1956): поистине клокочущий поток энергии напряжённо-тревожного характера, в вихревом пассажном Presto которой при всей конструктивно-рациональной заданности ещё отсутствует ясность целеполагания. И завершающая точка — Две полифонические пьесы (1961), первая из которых, относительно краткая Двухголосная инвенция, служит прелюдией к весьма развёрнутому Basso ostinato, и именно оно во всех отношениях становится образно-смысловым центром диптиха. Шквал импульсивной энергетики с прорывами нервной «морзянки» верхнего голоса бурлит здесь в опоре на твёрдый, безостановочный шаг-бег баса с его жёстким, колючим staccatissimo.

Переходя к другой группе фортепианных пьес раннего Родиона Щедрина, приходится констатировать: что сразу же выделило его, так это совершенно неординарное чувство юмора. То чувство, преломление которого нечасто встречается в музыкальном искусстве и которым в избытке оказался наделён молодой композитор. Оно самоочевидно в уже называвшихся первых крупных его сочинениях: это и озорство быстрых частей Первого концерта (в финале оно на грани риска), а «Конёк-Горбунок» — настоящий балет-буфф или «потешные сцены», если воспользоваться подзаголовком «Петрушки» Стравинского (кстати, вслед за Стравинским Щедрин воспроизводит в своём первом балете черты музыкального скоморошества).

Что касается ранних фортепианных пьес, то здесь возникла целая гроздь маленьких шедевров. Из них вначале обратим внимание на два этюда, ярко трактующих различные ипостаси национального колорита.

Русскую его ипостась очень характерно подаёт «Тройка» (1959), где многое задано уже самим заголовком. Мы говорим задано? Но в каком преломлении предстаёт этот традиционно национальный мотив! В данной пьесе мы сталкиваемся с той примечательной особенностью почерка Щедрина, которая порождает особую «стереофоничность» образа, его смысловую многозначность (позже будет сказано об амбивалентности образного строя его музыки). В самом деле: упругий синкопированный ритм специфически русской иррегулярной метрики на 5/8 передаёт настроение бесшабашного веселья, подчёркнутого терпкой пестротой ярмарочно-балаганных тонов, и одновременно своей «сбивчивой» пульсацией вносит подтекст, намекающий на езду по ухабистому нашему бездорожью. И уже в этой ранней пьесе отчётливо заметна столь свойственная манере Щедрина острота ритма и гармонии.

Пьесой «В подражание Альбенису» (1959) молодой Щедрин по-своему продолжил «испанскую традицию» русской музыки. Интрига этой живописной зарисовки заключается в том, что всё здесь балансирует на грани несовместимости контрастов. Экзотика полыхания знойной чувственной страсти с её неподдельной экспрессией (указание Con passione) доведена до гиперболизма, в котором без труда ощутима авторская ирония. Той же иронией сопровождается шаржированное преподнесение сомнительных прелестей салонной жизни персон «полусвета». И наряду с этим, грубовато-плакатным мазкам сопутствует множество изысканных штрихов, тончайшая игра оттенков, флёр загадочной недосказанности, а с намёками на звучание гитары возникает ситуационный эффект, известный по «Прерванной серенаде» Дебюсси. Учитывая, помимо отзвуков импрессионизма, виртуозную красочность письма, его блеск и прихотливость, можно утверждать, что в подобном материале уже закладывались контуры романтического артистизма Щедрина (в числе его образцов — будущая партитура «Кармен-сюиты»).

Предметом «специального внимания» юмор становится в »Юмореске» (1957), где, кроме отмечавшейся уже подчёркнутой остроты выразительных средств (в том числе дразнящей пикантности диссонирующих звучаний) и яркого остроумия, находим здесь ещё одно характерное для манеры Щедрина качество — парадоксальность художественного мышления. Действительно, в этой музыкальной пародии на танцевальные жанры ХХ века опять-таки совершенно необычным, но органичным образом сочетаются грубовато-шаржированное и тонкое, изысканно-ироничное (характерна ремарка con buffo e elegante). Кроме того, в чисто звуковом плане обращает на себя внимание предельный разброс сопоставляемых в одновременности регистров — очень низкого и самого высокого, а также сильнейшие перепады динамики (pp — sfff, ff marcatissimo — pp).

Наряду с отмеченными выше ощущениями света, радости, озорства, в раннем творчестве композитора вызревали ростки того, что впоследствии широко развернётся в формы усложнённой и драматической образности. Её признаки обострялись по мере приближения к 1960-м годам, получив наиболее масштабное выражение в Первой симфонии и опере «Не только любовь». В этих произведениях по-разному раскрывалась ситуация перелома времён. Имеется в виду тот перелом, который происходил в движении от периода середины ХХ века (то были в основном 1930–1950-е годы) ко второй половине столетия (свой отсчёт в отечественном искусстве она по-настоящему начала в 1960-е годы).

Родион Щедрин родился в 1932 году и, следовательно, начальный отрезок траектории его жизненного пути охватил практически всю протяжённость первого из этих исторических периодов, а сам он в той или иной степени унаследовал социальный и эстетический опыт того времени. Однако внутренне, всем своим существом, он тяготел к следующему художественному этапу (вторая половина ХХ столетия), где ему и всему его поколению как раз и предстояло проявить себя в полной мере. И, естественно, что в раннем творчестве композитора, которое приходилось в основном на вторую половину 1950-х годов, это сказалось в своеобразном стилистическом балансировании между прошлым и будущим.

На грани перехода, которая приходилась на рубеж 1960-х годов, эта ситуация балансирования приобретает в творчестве композитора драматический характер. И можно понять подоплёку возникшего тогда драматизма: напряжённое ожидание перелома времён, психологическое состояние накануне больших перемен, вызревающих внутри жизненного уклада уходившей «сталинской эпохи», стремление вырваться из уже стесняющих оков прежнего к горизонтам нового. Как раз этому, по сути, и посвящена Первая симфония (1958). Средоточием её драматизма является I часть, импульсом которому становится вступительный раздел. Свойственная ему «вздыбленная» патетика страстных публицистических взываний вводит в атмосферу сильнейшего внутреннего напряжения, отзываясь затем в последующих кульминациях данной части. Стоит заметить, что первоначально произведение задумывалось как симфоническая поэма о подвиге Александра Матросова, что так резонировало всколыхнувшейся тогда памяти, казалось бы, уже отошедшей в прошлое Великой Отечественной войны (достаточно напомнить три киношедевра конца 1950-х: «Судьба человека», «Летят журавли», «Баллада о солдате»).

В опере «Не только любовь», которая хронологически уже перешагивала в новое десятилетие (1961, 2-я редакция с камерным оркестром 1972, либретто В. Катаняна по мотивам рассказов С. Антонова), балансирующий характер эволюционирующей стилистики раннего Щедрина передан через расслоение общего, массового (русская деревня тех лет), и индивидуального, воплощённого прежде всего в образе Варвары.

Народно-массовое начало по духу своему оставалось по преимуществу в рамках былых этико-эстетических измерений, хотя подавал его композитор очень своеобразно. Своеобразие это во многом определялось самым широким использованием жанра частушки. Настолько широким, что произведение сразу же стали именовать оперой-частушкой. Действительно, здесь как посредством цитат, так и путём создания авторских образцов, представлен максимально полный свод всевозможных разновидностей частушки:

- мчащиеся стремглав и подчёркнуто степенные;

- певучие и, как говорили в народе, «под язык»;

- задорно-задиристые и с лукавой хитринкой;

- полные разбитного балагурства и затейливо-питторескные,

- с адресатом «на публику» и пропеваемые «для себя», в характере сокровенных душевных излияний.

Предельной своей концентрации подобное многообразие достигает в сюите-дивертисменте «Частушечная кантата» (начало II действия). А ключевая роль для всей оперы возлагается на её лейтобраз — это женская частушка, которая в том числе открывает и завершает повествование. Присущие ей тонкость и изящество, мягкая пластичность контуров, а вместе с тем узорчатость мелодического рисунка и прихотливость ритма, выводят данное художественное откровение на уровень подлинной классики.

С простодушно-здоровой атмосферой народной жизни в опере сопоставлен сложный, противоречивый внутренний мир Варвары. По сюжету её драма состоит в том, что после мучительных колебаний она отвергает для себя возможность лирического чувства, жертвуя собой для общего благополучия (отсюда название — «Не только любовь»). Однако подлинная драма в ином: по складу натуры Варвара далека от своего непосредственного окружения, её дух томится чем-то иным, и это иное настроено на ту психологическую волну, которая станет типичной для 1960-х годов.

Отметим характерный штрих. У Варвары тоже есть частушка, но какая! Трактовка народно-жанрового прототипа здесь уже всецело находится в русле зарождавшегося тогда самобытнейшего течения отечественной музыки, получившего впоследствии наименование «новая фольклорная волна». И здесь со всей очевидностью предстаёт свойственная щедринскому психологизму 1960-х годов амбивалентность образа, под которой понимается противоречивая двойственность состояния. Вот и в данном случае: внешне — разгульный пляс-трепак (трепак — старинный плясовой жанр), а внутренне — горькая драма одиночества. Драма, наполненная невероятным, предельным напряжением, готовым в любое мгновенье обернуться катастрофой души. Это уже совершенно иной строй чувств и, подхлёстываемые оркестровым ритмом драматической «погони», они приобретают ту степень интенсивности эмоционального переживания, которая будет свойственна искусству второй половины ХХ века.

* * *

После оперы «Не только любовь» композитор окончательно преодолевает всё традиционное, то есть то, что шло от стиля и эстетических установок предыдущего периода. Утверждение новых принципов звукового мышления в немалой степени было связано с обращением к техникам авангарда второй волны (пик авангардных устремлений приходится на Третий концерт, 1973), которые тогда, после длительного перерыва, ещё только входили в обиход отечественного искусства.

Но самое главное состояло в том, что коренным образом изменился интонационный контур музыки Щедрина. А в отношении её обновляемого «этоса» наиболее примечательное заключалось в полном раскрепощении воссоздаваемых человеческих проявлений. Этот дух раскрепощения с особой наглядностью был ощутим в сфере образности, которая так выделяла раннего Щедрина и состояла в соединении национально-характерного и юмористического, нередко «настоянных» на частушечной основе, и которая составила отдельный, самый ранний по времени пласт «новой фольклорной волны».

Квинтэссенцией данной линии, её кульминацией и завершением стал концерт для оркестра «Озорные частушки». Абсолютная свобода в трактовке фольклорного жанра нацелена здесь на изобретательнейшее остроумие, постоянно переходящее в «занозистое» пересмешничество, которое напоминает о скоморошье-балаганных традициях отечественного искусства и, в частности, выражает себя в подражании игре народных инструментов с её шаржированным преподнесением. Всё это выступает вкупе с необыкновенно ярким живописанием, до терпкости сочным и дерзким в своей красочности, что поддержано феерической виртуозностью оркестровки.

Упомянув «Озорные частушки», стоит заметить, что именно к этому времени Щедрин сложился в крупнейшего мастера современного оркестрового письма, причём прежде всего в формах концертирующего стиля. Вот почему вовсе не случайно он обнаружил устойчивый интерес к жанру концерта для оркестра. После «Озорных частушек» (1963) это были «Звоны» (1968), «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1989), «Хороводы» (1989), «Четыре русские песни» (1997).

Щедрин добивался в подобных композициях подчас просто ослепительной виртуозности, предоставляя оркестру в целом, его отдельным группам и солистам массу возможностей показать себя во всём блеске. Осуществляя «режиссуру» этих артистических состязаний, он всемерно расцвечивает инструментальную палитру. Скажем, в «Звонах» в соответствии с программным замыслом композитор вводит в оркестр колокола трубчатые и натуральные, большой набор треугольников, тарелки и античные тарелочки, оркестровые и так называемые пастушьи колокольчики, там-там и челесту.

О полной раскрепощённости творческого духа 1960-х годов свидетельствовали и произведения публицистической направленности, где композитор неизменно предлагал совершенно неординарные художественные решения, и где лик современного социума каждый раз представал в тех или иных уникальных ракурсах.

Открывало эту линию ещё одно «озорное» сочинение, написанное в том же 1963 году, что и рассмотренный выше Концерт № 1 для оркестра. Всё необходимое для понимания авторского замысла заложено здесь в заголовке и обозначении жанра: «Бюрократиада», курортная кантата для солистов, хора и оркестра на тексты инструкций для отдыхающих. «Издёвка» Щедрина состояла в том, что смехотворный канцелярский текст подаётся в музыке как нечто донельзя серьёзное, чему служат все атрибуты ораториального действа барочных времён: полный комплект солистов (сопрано, меццо-сопрано, тенор, бас) и соответствующие структурные «номинации» (к примеру, Речитатив, Ария, Дуэт и хорал, Lamento, Двойной канон, Первая фуга и Вторая фуга).

Остроумно-изобретательный сатирикон псевдо-оратории «Бюрократиада» явился весьма изощрённым выпадом «шестидесятничества» в адрес закосневших устоев заинструктивированного «совкового» бытия, и следующим зашифрованным вызовом режиму второй половины ХХ века можно назвать, пожалуй, только «Звоны» (Концерт для оркестра № 2). Раскодировать суть этого произведения мыслимо, лишь исходя из времени его написания: 1968 год, сразу после событий подавленного силами Варшавского договора антисоциалистического мятежа в Чехословакии. Звонов как таковых, которые ожидаются, исходя из заявленного названия, здесь практически нет, но «внутренняя» звонность пронизывает всю композицию. И это звонность томительная, затаившаяся, горестно-скорбная, с прорывами острых болевых ощущений.

Исключительно мрачный колорит определяет атмосферу разброда, хаоса — рисуются «потёмки» мира с их полной беспросветностью (симптоматично, что повествование прерывается на гнетущем многоточии). Дисгармонию происходящего подчёркивают изредка угадываемая фоника кремлёвских курантов и агрессивные выпады пронзительно-крикливых фанфар. Авангардный звуко-шумовой поток регистрирует всеподавляющую длань социума, что воспринимается как потенция безумия.

До «Звонов» гражданская позиция Щедрина как «инакомыслящего» косвенно заявила о себе во Второй симфонии (1962–1965). Глобальный мир предстаёт здесь и в той его ипостаси, которая отчётливо соотносится с приметами тоталитаризма, но в целом в качестве предельно разноречивой множественности, в разбросе контрастов-антитез от вспышек материально-грубой экспансии до воспарения в сферу призрачно-ирреальных виде́ний, от плакатно-натуралистических эффектов до утончённейших запечатлений жизни души. Вот что породило зафиксированную в подзаголовке произведения совершенно неожиданную композиционную архитектонику: 25 прелюдий для оркестра (этот принцип рапсодической драматургии распространился позже на балеты «Чайка» и «Дама с собачкой», а также на гигантское звуковое пространство «Музыкального приношения»).

Суть обрисованного таким образом мирового «разброда» в конечном счёте сводится к противостоянию весьма уязвимого субъективно-человеческого и всесильного надлично-императивного начал, что концентрируется в финале. Его открывает тема — именно образ грозной, устрашающе-беспощадной силы с её тяжёлой, неумолимо-жёсткой, «кованой» поступью пронзительно-ревущей меди в сопровождении сухой и резкой, как удары плети, аккордикой (в своей обнажённо негативной окрашенности интонационный контур этой темы, видимо, не случайно восходит к «Поганому плясу Кащеева царства» из «Весны священной» Стравинского).

Переходя к партитурам ораториального плана, сразу же отметим, что в них музыкальная публицистика Щедрина 1960-х была обращена преимущественно к позитивным граням отечественной истории в её прошлом и настоящем.

Настоящее композитор решил увековечить одним из самых ярких знаков того времени, какой он видел в творчестве своего близкого друга — Андрея Вознесенского. Вот почему «Поэтория» (1968) получила, помимо оригинального неологизма в качестве названия, столь же неожиданное авторское обозначение жанра: Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра. Естественно, всю словесную канву данного действа составили отобранные Щедриным стихи Вознесенского: «Гойя», «Кроны и корни», «Потерянная баллада», «Ташкентский репортаж», «Тишины!», а также отрывки из поэм «Лонжюмо» и «Оза».

Главный герой здесь — Поэт, его резко выраженная индивидуальность, неповторимое ви́дение мира и даже своеобычие присущего ему декламационного выговора при чтении стихов, о чём композитор писал: «Я воспринимаю голос поэта, как тончайший музыкальный инструмент. Уникальность его звучания не уступает редким инструментам Страдивари, Гварнери или Амати».

Ключевые моменты взрывчато-экспрессивного повествования обращены к Родине-России, к боли и горечи за неё. И тогда по контрасту с авангардной, сонорно-алеаторной «ультрасовременностью» на передний план выходит истовая «архаика» перезвона колоколов, хоровой псалмодии или знаменного распева, и часто звучит столь ценимый композитором народный голос Людмилы Зыкиной (особую проникновенность он обретал в воспроизведении причета «Матерь Володимирская»).

Прошлое отечественной истории ХХ века нашло у Щедрина своё отображение в оратории «Ленин в сердце народном», которая создавалась в 1969 году, то есть в приближении к столетней годовщине со дня рождения основателя Советского государства. Композитор самым глубинным образом прочувствовал то, что когда-то, на определённом витке жизни нашей страны исходило из самых искренних чувств и помыслов широких масс, которые искали в фигуре вождя светоч возможного избавления от вековечной беспросветности и закабалённости. Вот почему Щедрин опирался в данном случае только на народные тексты, и им так или иначе соответствовала жанрово-интонационная суть музыкального наполнения.

По существу, перед нами оратория-обряд, где I часть — воплощение народной скорби (реакция на кончину вождя), III — оплакивание-отпевание, V — траурное шествие, VI — поминовение (вознесение в Вечность). Путём резкоконтрастных сопоставлений удаётся охватить всеобщее и особенное. Столь широкий разлёт художественных «антитез» выразительно дополняет внутреннее многообразие граней и оттенков, представленных в этом русском народно-национальном реквиеме, который выполнен в необычайно тонкой и гибкой психологической нюансировке (именно для её реализации и потребовалась тщательно детализированная, порой даже рафинированная техника вокально-хорового письма).

К рассмотренным выше произведениям по заострённости видения социальной ситуации примыкает опера «Мёртвые души» (1976), и стоит заметить, что, начиная с «Мёртвых душ», либретто всех своих опер композитор создавал сам. Заострённость эта оказалась подчёркнутой и ввиду той коренной метаморфозы, которую претерпел в те годы образный мир музыки Щедрина: от юмора к сатире, от жанрово-характеристической обрисовки народного начала к его драматической трактовке.

Намеченная в предыдущей опере («Не только любовь») драматургия расслоения (Варвара и её окружение) приобретает здесь законченное выражение и воспринимается как монтаж двух параллельно существующих пластов жизни, которые, будучи абсолютно чужеродными, практически не пересекаются друг с другом.

Губернское общество (так сказать, «образованный класс») композитор вслед за Гоголем рисует в ракурсе сугубого развенчания, самым широким образом используя всевозможные градации гротеска. Для характеристики этих персонажей Щедрин использовал средства академической музыки, причём он ставил перед собой цель применить все вокальные формы, выработанные в оперном искусстве. Но как они применяются?! Композитор выворачивает наизнанку и все традиционные вокальные формы. Путём подобной деформации (с использованием больших интервальных скачков и приданием всему гипертрофированной характеристичности) как раз и достигается высмеивание, окарикатуривание паноктикума «мёртвых душ».

Народная жизнь, которая у писателя, на первый взгляд, почти неприметна и намечена только отдельными штрихами (один из них: «Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах твоя тоскливая песня? …»), развёрнута композитором в полновесный образный пласт. Более того, ему придано едва ли не определяющее значение — произведение открывается и завершается обобщённой картиной «Расеи». И теперь вместо присущей раннему творчеству Щедрина цветистости красок и юмористического наклонения передаётся углублённо-драматизированное ощущение бедственного её состояния (в этом, конечно же, чувствовалась проекция на современность). Сумрачно и безнадёжно, с щемящей нотой повествуется о «лапотной», горемычной стране, обречённой на скудость и тоскливую беспросветность доцивилизованного существования.

Рисуя такую Россию, Щедрин обращается к народному пению в его натуральном виде — и по словесной лексике, и по интонационному фонду, и по манере исполнения, причём значимость этого фактурного пласта подчёркнута тем, что он заменяет партию скрипок в оркестре. Столь небывалое для академического искусства новшество подготавливалось им задолго — достаточно напомнить включение «персонального» тембра известнейшей тогда певицы народного плана Людмилы Зыкиной в партитуры «Поэтории» и оратории «Ленин в сердце народном».

Вступив с начала 1960-х годов в основную фазу своего творчества, композитор пошёл по пути резкого обострения различных сторон музыкальной выразительности, что соответственно сопровождалось сгущением красок и тоно́в в обрисовке всего и вся. А это, в свою очередь, означало, что художественный процесс приобретал явно романтическую направленность. И надо признать: Родион Щедрин был в числе самых ярких представителей романтического движения второй половины ХХ века. Говоря об этом, будем исходить из представления, что классический романтизм первой половины XIX столетия — только одна из фаз романтизма как направления, периодически выходящего на авансцену художественного процесса в различные его исторические периоды. Заметим, что сознательную приверженность данному движению композитор с полной отчётливостью обозначил, создав по избранным страницам своего «главного» балета концертную композицию под названием «Романтическая музыка «Анна Каренина»». И в дальнейшем определение романтический всплывало в заголовках произведений Щедрина неоднократно (см. к примеру, фортепианную серию «Романтические дуэты» или «Романтическое приношение» для фортепиано, виолончели и оркестра).

Как известно, средоточием романтического искусства является мир личности. В её современном контуре композитор более всего акцентировал интеллектуальное начало, и ему удалось дать в музыке на редкость сильный и убедительный портрет интеллектуала тех лет — интеллектуала с его сложным и многомерным внутренним миром, своеобычием внешнего облика и поведения, с его непредсказуемостью и подчас пикантной изощрённостью жизненных проявлений (имеются в виду «капризы» эгоцентрического свойства, но поданные очень обаятельно), что передавалось посредством исключительной остроты интонационного контура, которая намечалась у Щедрина уже в раннем творчестве.

Всё это превосходно «озвучено», например, в фортепианном цикле »24 прелюдии и фуги» (1964–1970), где нестандартности изображённой личности отвечает совершенно неожиданная трактовка полифонии. Памятуя об аналогичном знаменитом цикле Д. Шостаковича (1951), всё-таки следует констатировать: только что названным опусом именно Щедрин открыл «шлюз» полифонической музыке второй половины ХХ столетия с её качественно новыми координатами. Принципиальная разница определялась тем, что Шостакович в своём классическом собрании формировал объективно-универсальный свод представлений о человеке, а Щедрин моделировал облик романтической натуры во всей её субъективности, выводя на передний план подчёркнуто индивидуализированное, особенное и даже «эксклюзивное», обнаруживая склонность к эзотерике и рафинированности.

Практически ограничивая себя воспроизведением медитативных состояний и фантазийно-игрового начала, композитор придаёт многому флёр остромыслия и рационалистической отстранённости. Поэтому тонкая, мастерская отделка звуковой ткани соответствует авторской ремарке Brillante severo, что прочитывается как холодная отшлифованность. Всему сказанному соответствует и собственно полифония, в которой формально поддерживаются все параметры контрапунктической оснащённости: обращение и ракоход, проведения темы в увеличении и уменьшении, вплоть до таких усложнений как тройная фуга (c-moll) или то, что последняя фуга (d-moll) является точным обращением первой (C-dur).

Однако на поверку оказывается, что традиционные каноны трактуются весьма свободно, освящённые веками формы получают совершенно неожиданное наполнение:

- круг тональностей выдержан по примеру цикла Шостаковича, но в любой из них dur и moll предстают крайне усложнёнными, с ускользающими из-под контроля ладовыми устоями;

- темы фуг зачастую обильно хроматизированы и отличаются широким интервальным диапазоном (до двух октав);

- интонационно-жанровый облик тематизма очень непривычен, что дополняется жёсткостью диссонантной среды и колкостью артикуляции.

Как бы там ни было, по части развития полифонии во второй половине ХХ века Щедрин сделал, пожалуй, наибольший вклад, чем кто-либо другой. Достаточно сказать, что медленные части многих крупных его сочинений — пассакальи, и эти сгустки медитативности всегда основаны у него на сложной полифонической разработке. Присоединим к этому ещё один факт: почти сразу после рассмотренного выше цикла композитор выпустил «Полифоническую тетрадь» (1972) — серию из 25 пьес с массой контрапунктических кунштюков и шарад.

Общеизвестны бахианские пристрастия Щедрина. Как-то Д. Д. Шостакович задал ему вопрос: «Если бы вы попали на необитаемый остров и вам было бы позволено взять всего одно музыкальное произведение, чтобы вы взяли?» Щедрин, не задумываясь, ответил: «Искусство фуги». С именем и традицией Баха у него впоследствии оказалось связано несколько сочинений, в том числе «Музыкальное приношение» (1983) — гигантская композиция, где от великого предшественника воспринято не только название одного из его последних и сложнейших произведений, но и несколько хоральных реминисценций, а также воспарение в выси абстрагирующей мысли и главенствующая роль органа (его первый монолог длится около часа

Интеллектуализму музыки Щедрина, в том числе преломляемому через бахианство и тяготение к полифонии, нередко сопутствовал ярко выраженный романтический артистизм. Это находило себя в блистательном композиторском мастерстве, в подчёркнуто эстетизированной подаче художественного материала, в красоте отделки музыкальной ткани, в общей изысканности и элегантности звучания.

Иногда артистизм приобретал некую самоценную значимость. Образцом подобного рода можно считать балет «Кармен-сюита» (1967), где Щедрин выступил в партнёрстве с Бизе, осуществив коренное преображение хрестоматийно известных мелодий на современный лад. Сделано это настолько корректно, органично и впечатляюще, что исключаются какие-либо возможности для упрёков в насилии над исходным тематизмом, в неуважительном отношении к первоисточнику. Помимо драматургической перекомпоновки, его модернизация ведётся главным образом по линии в высшей степени оригинальных трансформаций тембра и ритма. И, говоря о преобразованиях ритма, следует упомянуть о том, что транскрипция выполнена только для струнных и ударных, причём партия ударных требует пяти исполнителей. Можно говорить о конгениальности этой транскрипции — не случайно она соперничает в популярности с самой оперой.

Александр Блок определял романтизм как «стремление жить удесятерённой жизнью». В 1960-е годы это стремление нередко смыкалось с бурным разворотом урбанистической стихии, что проходило тогда под знаком НТР (научно-техническая революция — так стали именовать очередной виток повышенной активности «индустриальной эры»). Урбанистическая стихия затронула музыку Щедрина самым непосредственным образом, сказавшись в широком внедрении рационально-конструктивных элементов и в запечатлении мощной энергетики соответствующего типа. В этом отношении настоящим взрывом стала Первая фортепианная соната (1962), которая как раз и ознаменовала окончательное вхождение Щедрина в эстетико-стилевые «координаты» новаторского искусства второй половины ХХ столетия. В её I части происходит стремительное перерождение идущего от раннего творчества ярмарочно-смехового начала в жёсткую урбанистику, а после погружения в глубины сознания (медленная часть) следует финал с его «огнедышащей», поистине вулканической магмой энергии, с его пафосом самосжигания в яростно клокочущей жажде действия.

Урбанизированный мир современного романтика — это нередко мир парадоксов. В музыке Щедрина столь специфический ракурс отчётливее всего находил себя в «совмещении несовместимого» — действительно несовместимого или, по крайней мере, того, что на первый взгляд кажется таковым.

Если взять для примера финальную часть Второго фортепианного концерта (1966), получившую название «Контрасты», то обнаружим парадоксальные перебросы антитез:

- от деловитой сосредоточенности (она акцентирована «внехудожественными» формулами пианистических экзерсисов Ганона, преобразованных в урбанистическую моторику) к гедонии нарочито легковесного, поверхностного досуга (выполнено на основе искусного воспроизведения джазовой импровизации);

- от прозаически-обыденного к благородной экспрессии одухотворённого мыслительного состояния;

- от грубовато-плакатного, натуралистического к утончённо-лирическому или ирреально-призрачному.

Во Втором фортепианном концерте со всей отчётливостью и остротой была разработана самая больная проблема романтического сознания — конфликт личности и окружающего её мира. Возможности инструментального концерта по самой его природе как нельзя лучше подходят для этого (solo как бы олицетворяет индивидуальное начало, tutti — его окружение), чем и воспользовались отечественные композиторы в полной мере именно в 1960-е. Причём пик развёртывания данной проблематики приходится на 1966 год, когда рядом со Вторым фортепианным концертом Р. Щедрина появились Второй виолончельный концерт Д. Шостаковича и Скрипичный концерт Б. Чайковского.

Но приходится признать, что, в сравнении с аналогичными концепциями, модель противостояния, предложенная в концерте Щедрина, отличается особой сложностью и неоднозначностью. Дело в том, что у других композиторов авторские симпатии всегда и безусловно на стороне solo, символизирующего личностное начало, и оно становится жертвой подавляющих воздействий окружающего мира (впервые это с полной явственностью предстало в Первом виолончельном концерте Б. Тищенко, 1963). Взгляд Щедрина в данном отношении оказывается совершенно неожиданным.

Уже в I части его герой при всей привлекательности порождает противоречивое к себе отношение. С одной стороны, в открывающих экспозицию двух каденциях рояля (примечательно, что одна из них написана для правой руки, другая для левой) перед нами предстаёт фигура интеллектуала, наделённого сложным и глубоким внутренним миром, но, тем не менее, в её горделивой раскованности ощутима потенция эгоцентричности, а в подчёркнутой неординарности чувствуются претензии на исключительность. И в какой-то степени можно понять реакцию среды, изначально отторгающей всё нестандартное, из ряда вон выходящее. Но эта враждебность приобретает настолько агрессивные формы, что порождает сугубо негативное впечатление. В самом деле, хлещущие, режуще-отсекающие аккорды оркестра (на скрежете интервалики септим и нон), напоминающие удары плети, бича, и звучащие с невероятно категоричной императивностью, воспринимаются как прямое насилие над личностью.

Заголовок I части — «Диалоги», но это диалоги конфликтного противостояния. И solo поначалу стремится в своей непримиримой бескомпромиссности быть на равных с окружением. Но понятно, что массированный натиск tutti в скором времени одерживает верх, и кульминационный пункт ожесточённого противоборства увенчивается оргией подавления с победно-зловещими провозглашениями медных. Завершающие элегические рефлексии солиста пронизаны чувством поникающей обессиленности, истаивая на горестных вопрошаниях.

Ещё бо́льшая неожиданность ожидает слушателя в финале, где антагонисты меняются ролями. Теперь, в ворохе обострённых контрастов, о которых говорилось в самом начале, от solo исходят экспансивные инициативы, и именно оно устремлено к кругу сомнительных ценностей (нарочито утилитарная жизнедеятельность, экстравагантные «выходки» и другие образы, выводящие из ранга поэтичности). В противоположность этому, среда становится прибежищем одухотворённости, серьёзности и возвышенной мысли (неоклассические очертания тематизма, пассакальные ритмы).

Последней неожиданностью Второго фортепианного концерта становится поиск выхода из рассмотренного конфликта, что осуществляется в два этапа. После сурово-драматичных, изнуряющих схваток I части в следующей («Импровизации») происходит временное сближение «воюющих сторон» на платформе конструктивно-созидательной энергии с её заведомой техницистской заданностью. Бум наступательной урбанистики с видимым энтузиазмом утверждает себя посредством вихревого моторно-токкатного perpetuum mobile с призывно-сигнальным интонированием в опоре на кварту. Но если в этой части при свойственной ей некоторой хаотичности двигательного потока ещё встречаются моменты определённого разноречия solo и tutti, то в коде финала на почве того же урбанистического динамизма наблюдаем достигнутый ими абсолютный монолит устремлений: они смыкаются в едином порыве деятельных преодолений колоссальной силы («стальной» ритм сверхжёсткого кластерного унисона).

Характерная для романтизма исключительная интенсивность жизненного пульса нашла преломление у Щедрина не только в плане резких драматургических переключений, и не только в бурной энергетике действенных проявлений, но и в плоскости эмоционально-психологических переживаний. Помноженная на отмечавшееся выше сгущение и обострение всего и вся, эта сверхинтенсивность повела к сильнейшему драматизму и даже трагизму мировосприятия. Максимального напряжения данная ситуация опять-таки достигала при обращении к самой больной для романтического сознания проблеме — проблеме взаимоотношений личности и её окружения, особенно в варианте их противостояния.

Свой апогей разработка этой проблематики прошла в балете «Анна Каренина» (1971), где она достигла обострённо трагического накала. И совсем не случайно, обсуждая концепцию балета, сразу же заговорили о «двух музыках» (таково определение самого композитора), через резко выраженный контраст которых как раз и раскрывается противостояние личности и среды. Музыка внешняя — это окружение Анны, светское общество, обрисованное как бесстрастно-холодное, в тонах изысканного аристократизма, порой громогласно-помпезное в своих церемониалах (и тогда явственно слышатся отголоски фанфаронской бравуры советских времён). Музыка внутренняя — это сама Анна, портретируемая в основном в ипостасях напряжённейшего психологизма и невероятно сконденсированной, обжигающей, буквально режущей экспрессии (в её выражении Щедрин достиг такого предела, что в обозримом будущем трудно представить себе нечто превышающее по силе и оголённости трагического чувства).

Не довольствуясь самой по себе поляризованностью этих «двух музык», композитор предельно заостряет конфликт посредством их совмещения в одновременном звучании, добиваясь эффекта «скрежещущей» вертикали (разумеется, с использованием политональности). Балет «Анна Каренина» продемонстрировал высшую художественную оснащённость его автора:

- здесь и умение при инсценировании литературного первоисточника сосредоточиться на самом необходимом, строго сообразуясь с законами жанра;

- здесь и поразительно корректное использование музыкальных цитат, призванных пометить историческое время действия;

- здесь и совершенно самобытное художественное истолкование новейших «технологий».

Говоря о «технологиях», достаточно представить, как по-своему откликнулся композитор на опыт так называемой конкретной музыки, выказывая исключительную чуткость к флюидам звукошумовой атмосферы окружающего мира и феноменальную способность переплавить их в нотированную запись акустического инструментария. В «Анне Карениной» последняя из этих звуковых натурализаций вырастает в символический образ локомотива жизни, равнодушно проносящегося мимо раздавленной им индивидуальной судьбы.

В передаче психологизма композитор широко опирается на возможности сонорики, в том числе моделируя рефлексирующие состояния путём погружения в плывущее звуковое «марево» (поскольку сонорика исключает отчётливость интонационного контура и тем более мелодизм как таковой). Всё это явственно намечено уже в Прологе к балету, наполненном напряжённой томительностью и ощущениями тревожности, чреватой драматическими взрывами неминуемых катастроф. Всплывающие здесь отдельные мелодические фразы — из музыки Чайковского. Так Щедрин стремился обозначить атмосферу 70-х годов XIX века, то есть времени создания романа Толстого. Однако цитаты эти звучат в качественном преображении, сближаясь с авторской музыкальной тканью и тем самым врастая в контекст искусства второй половины ХХ века.

Катастрофичность существования личности определяет трагическую экспрессию исключительной силы и остроты. В её выражении Щедрин достиг такого предела, что в обозримом будущем трудно представить себе нечто, превышающее по степени обнажения эмоций боли, отчаяния, переходящих в открытый вопль души. И когда над этим полыханием экспрессии нависает тяжёлая «длань» фатальных произнесений медных духовых инструментов, вновь ощущается традиция Чайковского, но она опять-таки получает сугубо современное наполнение. Первый из таких взрывов ультраэкспрессии приходится на завершающую сцену I действия. И вот что примечательно: впереди ещё два акта, однако по характеру музыки для нас ясно, что героиня балета обречена, поскольку это сцена любви только по сюжету, а музыка раскрывает как бы уже свершившуюся катастрофу.

В иных ракурсах ситуация сложившегося к началу 1970-х годов трагизма мировосприятия, вкупе с разработкой проблемы взаимоотношений личности и среды, раскрыта Щедриным в Третьем фортепианном концерте (1973).

Если начать со второго из этих моментов, то приходится констатировать отсутствие резко выраженного противостояния как такового. Solo и tutti зачастую существуют в разных образно-звуковых измерениях, у каждого из них по преимуществу «своя епархия». Личностное начало ещё более чем было это во Втором фортепианном концерте, тяготеет к эгоцентрическому модусу, изъявляя склонности к тотальной раскрепощённости, к полной непредсказуемости проявлений и к своеобразному нарциссизму. Законченный субъективизм жизнеотношения являет себя в рафинированных рефлексиях, в фантазмах изощрённого интеллекта, в погружениях в сферу подсознательно-интуитивистского и в отлётах в сферу запредельного, иррационально-мистического.

Что несомненно объединяет ego с его окружением, так это ощущение глубочайшего кризиса. Как во внутреннем, так и во внешнем мирах воцарились хаос и дисгармония, оказались утраченными не только устои и опоры, но и смыслы существования. Экстаз нигилистических устремлений, губительно-разрушительные побуждения, бесцельно грохочущие катаклизмы означали абсурд и безумие кошмаров современного бытия. Генеральная кульминация с её нарочито сумбурной «разорванной» звуковой тканью, с её клокочущим неистовством и беснованием знаменует апокалиптическое столпотворение. По замыслу автора, пианист в этот катастрофический момент может исполнять фрагмент из любого классического концерта (сам Щедрин играл начало Первого фортепианного концерта Чайковского), что носит чисто символический смысл, поскольку рояль практически не слышен в бедламе оркестрового tutti, и воспринимать подобное нужно как сакраментальный »глас вопиющего в пустыне», глас безвозвратно исчезнувшей красоты и поэзии человеческого бытия.

Можно представить себе всю степень сложности композиторского письма, которая потребовалась для сооружения подобной художественной конструкции. Алеаторно-сонорные потоки с их всплесками и обвалами, свободные напластования «скрежещущих» вертикалей, амелодическая и атематическая трактовка звукового материала, снятие привычных музыкальных связей, логика алогичного — таков абсолютно внебытовой и даже «внеземной» язык этой одночастной поэмы, основанной на совершенно спонтанном развёртывании.

Завершающий парадокс Третьего фортепианного концерта связан с его подзаголовком — «Вариации и тема» (подобное позже перейдёт в заглавие и конструктивный замысел композиции «Вариации и тема» для скрипки solo, 1998), что автор прокомментировал следующим образом: «Тема использована не как первоисточник, а как итог всей линии развития, как обобщение, вывод, основная мысль, заключающая произведение». Итак, после 33 вариаций, границы между которыми остаются для слушателя неопределимыми, и после оглушительного срыва последней кульминации возникает единственная, ясно очерченная грань: максимально тихо, как каденция-хорал солирующего рояля, наконец-то звучит долгожданная «тема». В её печально опадающем контуре, постепенно уходящем в глубокий нижний регистр, таится смертельная усталость от безумств окружающего мира и собственного безумства, желание опомниться и одуматься. Это своего родавоспоминание-молитва о Человеке, но молитва без упований и надежд, поскольку слишком много в ней скорбной подавленности. Столь горькую разуверенность закрепляет послесловие: цепь отрывистых, быстро затухающих ударов оркестра, лишённых тембра и малейшей теплоты, уводящая в некие беспредельные дали и растворяющая в них, что прочитывается как уход во внечеловеческое инобытие, исчезновение в нём.

Финальной вехой многих образно-смысловых линий, характерных для творчества Щедрина центрального периода стала хоровая поэма «Казнь Пугачёва» (1981). Подтекстом, в чисто субъективном плане «Казнь…» была символическим прощанием с былой вольницей и бунтарством, а её трагизм — тризной «шестидесятников» по себе и своим романтическим амбициям. В более широком и объективном плане это произведение завершало в творчестве Щедрина художественное исследование идеи трагизма народной России (в продолжение оратории «Ленин в сердце народном» и народных сцен оперы «Мёртвые души»). Эта, одна из поздних зафиксированных им гроз социума, явилась и последним ярким бликом музыкальной публицистики в её документалистском преломлении (поэма написана на слова из пушкинской «Истории Пугачёва»).

Действительно, перед нами фреска-хроника, виртуозная звукопись которой нацелена на остроэкспрессивное изложение драматического сюжета с его событийной достоверностью — отсюда выдвижение на передний план декламационных элементов, в том числе скандирующей речи, и обилие звукоизобразительных приёмов разного рода (гул и вопли толпы, колокольный перезвон и т.п.). Это повествование, построенное как большая череда эпизодов, воссоздающих многоплановую картину, насквозь пронизано исключительной силой непосредственного переживания за происходящее, вызывая чувство потрясения перед жестоко карающей десницей преступной власти. И, конечно же, вновь высвечена столь характерная для композитора боль за вечную неустроенность русской жизни…

Дополним сказанное о центральном периоде творчества Щедрина упоминанием его двух последних балетов.

Проблематика, тип концепции и драматургические особенности «Анны Карениной» нашли своё прямое продолжение в »Чайке» (1980). Однако их переакцентуация настолько ощутима, что приходится говорить только о частичном сходстве. И по отношению к «Чайке» можно использовать определение огромная симфония, но с ещё большим основанием, тем более что её структура состоит из 24 прелюдий, 3 интерлюдий и Постлюдии. Следует заметить, что число прелюдий здесь достаточно условно — если исходить из приёмов фактурного изложения и почти полного отсутствия каких-либо цезур, это число могло быть иным, что совершенно не меняет сути дела. Точно так же и членение на два акта сугубо номинально, будучи явно продиктованным только необходимостью театрального антракта. И хотя сюжетная канва в либретто Р. Щедрина прописана довольно подробно (для более конкретного пояснения смысловых мотивировок она «расцвечивается» отдельными строками чеховской пьесы), целое построено по законам симфонизма и отличается непрерывным развёртыванием, которое скорее походит на саморазвитие звуковой ткани.

Центральная проблема «Чайки» вроде бы та же, что и в «Анне Карениной» — конфликт личности и среды. Но в музыкальном воплощении чеховского сюжета она оказывается только поверхностью происходящего. Здесь, может быть, ещё более подчёркнуто равнодушие окружения к тому, что творится с отдельно взятым человеком, и ещё более эти две сущности представляют собой абсолютно разные миры, разъединённые и чуждые друг другу, поскольку их жизнь протекает в параллельных, почти непересекающихся плоскостях. Вот почему трагизм жизнеотношения замыкается теперь на самой личности, причины и следствия, начала и концы сходятся в её внутреннем мире — это, можно сказать, имманентный трагизм.

Намеченные в отдельных страницах «Чайки» мотивы душевной индифферентности и опустошённости напоминали по характеру состояния героев ситуацию как бы «зависания». Это чувство существования по инерции, ощущение жизненного застоя в известной степени сопровождает и героев «Дамы с собачкой» (1985), что по-своему резонировало социальному тупику, в котором оказалась страна к середине 1980-х годов. Целый ряд эпизодов последнего балета (начиная с вступительных тактов) пронизывает ощущение эмоциональной нейтрализованности, некой «подвешенности», что лучше всего можно обозначить понятием жанра интермеццо. «Между» (inter…) выражается и в том, что любые порывы здесь оказываются тщетными, ни к чему не приводя.

Столь же симптоматичен и своеобразный Postscriptum балета — построенный на призрачном звучании скрипичных флажолетов, он уводит повествование в дымку полнейшей неопределённости, прерываясь на диатоническом кластере-шестизвучии. Понятно, что подобная «интермедийность» до известной степени заложена в одноимённом чеховском рассказе, особенно если учесть его заведомую «бесфабульность» (с точки зрения «настоящей» прозы в нём почти ничего не происходит).

И ещё одна параллель к «Чайке». Миру личности в «Даме с собачкой» свойственна не меньшая, чем предыдущему балету, внутренняя замкнутость. Сценически перед нами, в сущности, всего два персонажа (Анна Сергеевна и Гуров) с эпизодическим фоном миманса, и хореографически целое выстроено как череда из пяти дуэтов: Пролог, «Прогулка», «Любовь», «Видение», «Встреча». Музыкально же всё это воспринимается как единый гигантский монолог (длится около 50 минут), оттеняемый полусказочными миражами и пасторальными картинками. В данном отношении именно «Даме с собачкой» в силу её камерности с наибольшим основанием мог быть адресован подзаголовок «Анны Карениной» — «Лирические сцены» (в самом прямом и точном понимании этого слова).

Говоря о балетном театре Щедрина в целом, стоит отметить красоту эволюционной траектории рассмотренных хореографических опытов — траектории, которая отличается идеальной симметричностью.

Перед нами волна с линией подъёма к «Анне Карениной» и плавным опаданием от неё. В центре волны — »три сестры», три трагедии ярко выраженного романтического наклонения. В качестве гребня волны высится «Анна Каренина», в которой о вопиющем неблагополучии существования личности вещается с такой экспрессией, что трудно представить себе в обозримом будущем нечто превышающее её по силе и остроте. Что же касается начальной и завершающей точек описываемой волны, то «Конёк-Горбунок» явился своего рода «прелюдией» к романтизму Щедрина, а «Дама с собачкой» оказалась его «постлюдией».

Траектории рассмотренной волны сопутствовала линия неуклонно нараставшего процесса психологизации и симфонизации балетного жанра. Это был путь от «вовне» к «внутрь», путь всё более глубокого погружения в бездны персонального «я», когда балет обретал контуры интенсивнейшей «психо-драмы». И это был путь от танцевальных форм к полному их растворению в симфонических медитациях, основанных на «самопроизрастании» музыкальной ткани, происходящем на почве уникального взаимодействия принципов поэмности и прелюдийности.

Само собой разумеется, что балетные партитуры Щедрина отнюдь не просто музыка для хореографии, это масштабнейшие художественные концепции. Соглашаясь с подобным утверждением, мы неизбежно должны признать и то, что именно данный корпус произведений составляет самую значительную область творчества композитора. Столь же несомненно, что высшей кульминацией его наследия стала «Анна Каренина». В своё время первый выдающийся наставник композитора А. Свешников оценил её как »новое слово в искусстве балета». Позволим себе перефразировать это высказывание, чтобы констатировать следующее: произведения Р. Щедрина — главное слово в мировом балетном театре второй половины ХХ века, составляя подлинную классику данного жанра на том историческом этапе.

* * *

После «Анны Карениной» и Третьего фортепианного концерта трагическая настроенность музыки Родиона Щедрина, связанная с проблемой конфликта личности и среды, постепенно пошла на спад. Последние сильнейшие её всплески находим в балете «Чайка» (1980), но с точки зрения постепенного отхода от трагизма ещё более показателен последний балет Щедрина — «Дама с собачкой» (1985), где уже нет ни трагизма, ни былой экспрессии. Наряду с упомянутыми балетами, с начала 1980-х годов появляется широкий круг других сочинений Щедрина, в которых так или иначе отразились черты душевного и духовного дискомфорта, что сказывалось в чувстве хронической депрессии, некой инертности и опустошённости, в утрате целей и смыслов существования и что по художественному ощущению можно передать цепочкой близких по смыслу слов — беспутье, перепутье, распутье.

К концу 1980-х выход из тщеты и слепоты безвременья стал всё более осязаемо связываться с возвращением к устоям православной веры. Для Щедрина подлинным озарением на этом пути стал хоровой концерт «Запечатленный ангел» (1988). Прежде композитор почти не соприкасался с культовой образностью, если не считать истового молитвенного причета в части «Матерь Володимерская» из «Поэтории», былинно-молитвенного Эпилога оратории «Ленин в сердце народном» и элементов квази-церковной обрядовости в опере «Мёртвые души» (№ 5 «Шибень» и № 18 «Отпевание прокурора»). Хотя стоит напомнить, что род Щедриных был священническим вплоть до деда самого Родиона, а его отец ещё учился в православной гимназии.

Однако до поры до времени отзвуки этого происхождения дремали в душе композитора, чтобы пробудиться в трудные годы коренных перемен в состоянии национального самосознания. И именно тогда он вступил в следующий этап своей творческой эволюции. Первой вехой тому стала «Стихира на Тысячелетие Крещения Руси» (1987), предварявшая появление «Запечатленного ангела».

Это весьма развёрнутое полотно разворачивается единой волной подъёма и спада. Её цельность и очень русский тон определяются следующим: «тезой» (тематической основой) стала изложенная в свободной транскрипции стихира, посвящённая иконе Владимирской Богоматери, приписываемая Ивану Грозному. Написанная в традициях знаменного пения, она открывает и завершает композицию в характере сакральной монодии с полной имитацией унисона мужского хора (его как такового в партитуре нет, но предполагается пение закрытым ртом мужчин-оркестрантов, дублирующих партию виолончелей).

Далее по принципу динамической волны следует большая цепь вариантов-трансформаций исходного попевочного остова в свободном плетении многоголосной ткани, близкой к гетерофонии. В череде характерных темброво-смысловых контрастов выделим следующие:

- деревянные духовые в нижнем регистре — смиренные молебствия согбенной Руси;

- обострённо диссонантная ткань высоких струнных с их «режущей» экспрессией — скорбный стон, доводимый до вопления;

- тяжёлый монолит медных — императивная длань подавляющей силы всевластия.

Время от времени возникают судорожно-нервозные вспышки мятежного противления, но они мгновенно гаснут, оставаясь безрезультатными. Понятно, что целью автора было воздвигнуть звуковой монумент Вере праотеческой, но господство не сумрачного даже, а заведомо мрачного колорита, вывело к обобщённому образу Руси-России, несущей свой Крест в терзаниях и борениях духа, в юдоли бесприютности, в опечаленности вечного ненастья.

Что касается созданного годом позже хорового концерта «Запечатленный ангел», то он несравненно светлее по колориту и содержательная суть его совсем иная: здесь сквозным образом и с чрезвычайной настойчивостью звучит призыв к духовному покаянию (одна из ключевых фраз текста, которая повторяется многократно — «Покаяния отверзи ми двери»). Наибольшей концентрации это достигает в центральных по местоположению IV и VI частях. Первая из них — гневная отповедь гонителям вероучения, в которой пафос негодования перемежается мотивами нервного смятения, однако то и другое наполнено скорбной экспрессией. Вторая — строгая, наставительная проповедь, нравственный императив которой исполнен большой убеждающей силы и в произнесениях которой слышится пророческое «Да воздастся!» Так символически отмаливались прегрешения атеистического ХХ века против исконных устоев русского бытия.

Развивая линию духовной тематики, Щедрин вскоре после «Стихиры» и «Запечатленного ангела» пишет две относительно небольшие по объёму кантаты — «Моление» для хора и оркестра и «Многия лета» для хора, фортепиано и ударных (обе 1991), а затем три оперы: «Очарованный странник» (2002), «Боярыня Морозова» (2006) и «Левша» (2013). Вторая из них вновь, вслед за «Запечатленным ангелом», обращена к истории старообрядчества, а специфика трактовки жанра высвечена подзаголовком русская хоровая опера. Этот посыл совершенно оправдан, но, помимо главенствующей роли хоровой массы, своеобразие тембрального решения дополняется тем, что исполнительски задействованы четыре солиста (княгиня Урусова, боярыня Морозова, протопоп Аввакум и царь Алексей Михайлович), труба и ударные. Причём следует признать, при всей экономности инструментальной палитры, композитор добивается безусловной полноты звучания.

Естественно было ожидать, что, воссоздавая драму церковного раскола, автор воспользовался для написания либретто двумя основными источниками антиниконианской литературы: «Житие протопопа Аввакума» и «Житие боярыни Морозовой». При этом в качестве определяющего в музыкальном повествовании со всей остротой поставлен больной для отечественного менталитета вопрос нравственно-этического максимализма жизненных позиций. По характеру воплощения сюжета это в равной степени прослеживается с обеих сторон конфликта: как через мученичество героини, так и через деяния беспощадной власти. Неизбежно трагические последствия максимализма вызвали к жизни кульминацию художественной выразительности, которая приходится на итоговый № 13 (Эпилог) — идущее от лица Аввакума Lamento III.

В своей ярко выраженной национальной характерности композиция «Боярыни Морозовой» несла самоочевидную идею всеми силами поддержать русский дух в волнах кардинальных перемен «глобализма» рубежа XXI века. Две другие из упомянутых опер этого времени каждая по-своему воплощала ту же мысль. И не случайно обе они создавались по повестям самого чтимого композитором писателя — Николая Семёновича Лескова.

«Очарованный странник» — вне всяких сомнений, наиболее значительное произведение позднего Щедрина. И здесь подзаголовок опять-таки оговаривает неожиданное жанровое наклонение: опера для концертной сцены, чему отвечает в том числе и тот момент, что каждое из трёх действующих лиц выступает в функции рассказчика, а тенор к тому же появляется в разных ситуациях как засечённый монах, князь, магнетизёр и старик в лесу.

Как известно, эта опера создавалась по заказу дирижёра Л. Маазеля для руководимого им Нью-Йоркского филармонического оркестра. По словам композитора, от него ожидали «что-то русское — со старинными песнопениями, колокольным звоном, с половцами и цыганами, а также с низким грудным голосом». Конечно же, за столь тривиальными клише представлений о русской характерности выдающийся дирижёр подразумевал ожидаемое от Щедрина нечто ярко оригинальное. «Учитывая» эти пожелания, всё необходимое для себя по сюжету и тексту композитор нашёл у Лескова (с заменой половцев на татар) и написав партию цыганки Груши для меццо-сопрано.

Мерилом того, что родилось не «квасное», а подлинно национальное произведение исключительной «свежести, мощи и глубины» (Л. Гаккель), явилась реакция слушателей на его первые исполнения в Петербурге, когда «соотечественники композитора были поражены русской красотой и русской одухотворённостью его оперной партитуры» (он же). И удивительно то, что, написанная для концертной сцены, она оказалась очень действенной драмой, чрезвычайно сильной по эмоциональному воздействию.

Для воплощения характеров и ситуаций, в которых наглядно предстают определённые архетипы национального бытия, композитор воспользовался кру́гом тщательно отобранных и всегда убедительных интонационных «фонем». Временами обнаруживается сближение со стилистикой «Катерины Измайловой» Шостаковича (с наибольшей отчётливостью в сцене пьяного кутежа) — как помним, эта опера также была написана по Лескову. С точки зрения состояния оперного жанра в современную эпоху исключительным достоинством «Очарованного странника» является то, что интонационный фонд, о котором идёт речь, всецело основан на распевности. Ею пронизаны не только монологические высказывания, дуэты-диалоги и хоровые эпизоды, но и речитативы.

По мнению автора, его «Очарованный странник» — это «русские Страсти». Именно таковы странствия-мытарства могучего телом и духом Ивана Флягина (в согласии с традицией, идущей со времён Глинки, это, конечно же, бас). Перед нами разворачивается судьба глубинно русской натуры как в её пагубной греховности, так и в высоком подвижничестве, и в натуре этой таится загадочная непостижимость русской жизни и русской души. Весь путь Ивана осеняет Божье знамение: от исходного старинного знаменного распева мужского хора («Бог Господь и явися нам благословен грядый во имя Господне») через сцены, подобные «Молению Ивана» (№ 4 «Матерь, пресвятая Владычица»), к Эпилогу, где главного героя, уходящего послушничать в Валаамов монастырь, сопровождают виде́ния убиенных им монаха и цыганки Груши. И над всем этим простирается сокровенное »О, Русь святая».

Добавлением к «Очарованному страннику» стала опять-таки лесковская операт »Левша». В преобладающей своей части это самая настоящая buffa, посвящённая состязанию российского и «аглицкого». Место действия дважды перебрасывается из Петербурга и Тулы в Лондон и обратно. Соответственно меняется и бутафория спектакля с его «двоестилием».

Возобновляя приёмы вокального письма оперы «Мёртвые души», композитор многое строит на пародировании оперных фиоритур, что особенно широко представлено в виртуозной партии одной из представительниц английского королевского двора (её колоратурное сопрано соединяет то, что известно нам по ариям Царицы ночи и Шемаханской царицы).

Однако, по Лескову и Щедрину, эта «камедь» заканчивается самым печальным образом. Если воспользоваться горькой истиной на предмет русского человека, высказанной в предыдущей опере, Левшу «Запои одолели. Водка сгубила», вслед зачем последовала его бессмысленная смерть в Петербурге. И вот здесь вступает в силу одухотворяющее начало: огромное по времени музыкальное послесловие — это нескончаемое песнопение-священнодействие за помин души невероятно даровитого человека, а с ним и за всех тех бесчисленных талантов, коих Отечество не спешило оценить при их жизни. Потому остаётся только уповать на звучащее за сценой «Святый Боже, Святый Крепкий, помилуй нас».

Для полноты обзора духовной тематики в творчестве Щедрина необходимо упомянуть два сочинения «интернационального» наклонения.

Первое из них написано под впечатлением от серии гравюр Альбрехта Дюрера «Апокалипсис» и получило чисто музыкальное название — »Dies irae» (2010). Для реализации своего замысла композитор избрал совершенно уникальный состав инструментов: три органа и три трубы. Благодаря этому он добивается иллюзии полномасштабного звучания большой оркестровой массы с эффектом громоподобия, но с привнесением «глобальной» тембральной фоники, исходящей от органов. Основная функция труб — среди обвалов поистине вселенски-планетарного действа возвестить в кличах-возглашениях о фатальном бедствии.

«Месса поминовения» (2018) посвящена памяти Майи Плисецкой. Вопреки обозначению «Месса», её молитвенные обращения звучат на русском языке («Господи Иисусе…»), и написана она только для хора a cappella. По сути своей это трагедийная исповедь, начинается она с экспрессивнейшей фигуры «вскрика», которая затем возникает вновь и вновь. Выдержанная на сильнейшем эмоциональном переживании, музыка звучит с подчёркнутой серьёзностью и глубиной, но именно поминая. И потому особой выразительной силы она достигает в тихой коде, несущей с собой печальное умиротворение скорбного катарсиса.

Из проделанного выше обзора становится ясным, сколь значимой для позднего творчества Щедрина оказалась духовная тематика. Причём создавался этот впечатляющий художественный массив в основном за рубежом, но принадлежит он, как правило, «русскому миру». Да, с 1990-х композитор предпочитал пребывать за рубежом (главным образом в Германии), отрешившись от слишком беспокойной жизни в постсоветской России, чтобы всецело предаться искусству. Тем не менее, то, что он делал за границей, безусловно, прежде всего принадлежит его Отечеству.

Свою отдалённость от родной земли он восполнял возрождением «русофильства», с которого когда-то так ярко начинал и которое ему было заповедано изначально. Заголовки его поздних сочинений буквально пестрят соответствующими лексемами:

- «Русские наигрыши» для виолончели solo (1990);

- «Бельканто на русский лад» для виолончели и фортепиано (2007);

- Третья симфония («Лица русских сказок», 2000);

- «Ледяной дом», русская сказка для маримбафона (1995);

- «Хрустальные гусли» для оркестра (1994);

- «Балалайка» для скрипки без смычка (1997);

- «Величание» для струнного оркестра (1995);

- «Вологодские свирели» для гобоя, английского рожка, валторны и струнных (1996).

Разумеется, дело не столько в названиях, сколько в желании автора в опоре на родной ему интонационный фонд «доподлинно» раскрыть всевозможные грани чётко идентифицированной национальной характерности: от натурных «бытовизмов» («Балалайка») до причудливых звуковых миражей, сфантазированных на сонорной основе («Хрустальные гусли»). И нередко он стремится как бы напомнить об эмоциональной теплоте русского человека и широте его души (к примеру, в «Бельканто на русский лад» посредством сближения с традиционной романсной культурой).

Весьма объёмную амплитуду таких граней находим в сериале концертов для оркестра, которые появились в этом заново возрождённом композитором жанре после «Озорных частушек» и «Звонов» 1960-х годов. То были № 3 »Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1988), № 4 «Хороводы» (1989), «Четыре русские песни» (1997) и примыкающие к ним «Российские фотографии» для струнного оркестра (1994).

У каждого из этих произведений свой смысловой «удел». «Хороводы» — «русская идиллия», безоблачный тон которой определяют наигрыши пастушьих «дудок» и мягкое скольжение танцевальных ритмов. «Старинная музыка российских провинциальных цирков» — русское «шумство» (воспользуемся неологизмом из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый») в формах нарядного звукового панно, народной бурлески-калейдоскопа, праздничного фейерверка.

Сложнее обстоит дело с «уделами» двух других опусов. «Четыре русские песни» — это «русский путь» в его взаимодополняющих метаморфозах, единство которым сообщает ритмическая организация на основе движения в ритме шага в различных его темповых градациях. При преобладающем лироэпическом тонусе с его душевной расположительностью господствует состояние смутности, затруднённости и даже подневольности, которую сопровождает мета долженствования («надо жить»), а светом надежды одаряет только церковный перезвон на кульминации.

«Российские фотографии» в некотором роде воспринимаются как обобщённые музыкальные очерки «русской истории» в её движении от Отечества классических времён (и ощутима авторская ностальгия по ним) к нынешним дням с симптоматичным возвращением в финале мотивов духовных песнопений.

Очевидно, пребывание на Западе наложило на позднее творчество Щедрина тот специфический отпечаток, который можно условно обозначить понятием «шоу». Это частично объясняется обилием работ, выполненных на заказ, а также желанием композитора сделать презентабельный жест по адресу той или иной отдельной персоны или целого музыкального коллектива. Так появляются вещи, подобные композициям «На бис для Восбурга» (Джордж Восбург был первой трубой Питтсбургского симфонического оркестра) или «Флажолеты для Тору Такэмицу» (японский композитор и музыкальный писатель).

Тогда же складывалась целая область «лёгкой музыки» Щедрина — яркой, эффектной, доступной самой широкой аудитории. То могли быть, выражаясь бетховенским языком, непритязательные багатели («Цыганская мелодия» для скрипки solo или 7 пьес для фортепиано в 4 руки под общим названием «Романтические дуэты») либо то, что можно обозначить словосочетанием «музыкальная шутка» и в чём проявилось столь свойственное композитору остроумие и блистательное озорство (Токкатина-коллаж для фортепиано, «Играем оперу Россини» для скрипки и фортепиано, «Три весёлые песни» для фортепианного трио и т.д.).

Но то могли быть и большие «шоу», в том числе рассчитанные на сцену: от написанного для японских зрителей мюзикла «Нина и 12 месяцев» (1988) до оперы-феерии «Рождественская сказка» (2015). В том же ряду находится и недавно упоминавшаяся оркестровая «Старинная музыка российских провинциальных цирков», которую легко можно представить как материал для балета-буфф с присущей ему интригующей событийной насыщенностью и частой переменой декораций, и где броская зрелищность затейливо-нарядного звукового «балагурства» дополняется забавной цирковой бравурой (с грохотом меди и барабанов) и музыкальной «клоунадой», воплощающей стихию пересмешничества.

Родиону Щедрину всегда было свойственно тяготение к ярко выраженному концертирующему стилю, что своего апогея достигло именно в поздний период. И композитор прекрасно сознавал эту направленность своего творческого «я», что зафиксировано в таких заголовках его произведений, как Simphonie concertante (Третья симфония), Parabola concertante (Концертная притча для виолончели, струнных и литавр), Sonatinе concertante для фортепиано. Естественно, что концертирующий стиль особенно широко представлен собственно жанром инструментального концерта: концерты для фортепиано с оркестром № 4 (1981), № 5 (1999), № 6 (2003), Концерт для трубы с оркестром (1993), Концерт для гобоя с оркестром (2009), Двойной концерт («Романтическое приношение» для фортепиано, виолончели и оркестра, 2010).

Как видим, открывал этот жанровый массив Четвёртый фортепианный концерт. Ещё в какой-то мере исходя из времени написания, ситуация «смутного» времени рубежа 1990-х годов обрисована здесь через достаточно типичную позицию интеллигента тех лет: по мере надобности откликаться на зовы бурно меняющегося времени, не игнорировать происходящего вокруг, но главное — обрести духовную опору в самом себе, в своём внутреннем «я есмь», пронести его через испытания. Новое состоит в том, что идея эта реализована в модусе сдержанности проявлений, даже с некоторой отрешённостью, а прояснение стиля приводит временами почти к умиротворённому состоянию духа (главным образом в ауре пейзажного окружения).

В эти же годы у Щедрина заявила о себе склонность к обозначениям на итальянском, то есть на «праязыке» музыкального искусства. Помимо только что упомянутых композиций, в названии которых фигурирует слово concertante, это Sotto voce concerto для виолончели с оркестром (1994), Сoncerto dolce для альта, арфы и струнных и Сoncerto cantabile для скрипки с оркестром (оба 1997), Сoncerto lontano для фортепиано и струнных (2003), Сoncerto parlando для скрипки, трубы и струнных (2004). Сделанное перечисление вряд ли нуждается в комментариях относительно творческой активности композитора в данной жанровой сфере. Но к этому нужно добавить многочисленные виртуозные концертные пьесы, в том числе написанные для различных инструментов solo (к примеру, «Дуэты» для скрипки или «Русские наигрыши» для виолончели), а также певческие кунштюки, построенные на изобретательном обыгрывании минимального текста, заложенного в заголовок («Таня-Катя» для сопрано и оркестра, «Многия лета» для хора, фортепиано и трёх групп звенящих инструментов).

Во всех названных опусах герой Щедрина предстаёт прежде всего как homo ludens, а в концертах посредством многоцветия ритмов, тембров, красок и приёмов исполнения композитор стремится показать изобилие художественных ресурсов солирующего инструмента, в том числе возможностей «эксклюзивных» и даже «запредельных». При этом нередко господствует принцип свободного композиционного развёртывания «потоком», без каких-либо формальных схем и предписаний, что означало активное вовлечение импровизационности как ещё одного проявления ludens.

Один из подобных опусов — Концерт для трубы с оркестром (1993), который, вероятно, можно считать лучшим в мировом репертуаре для этого инструмента. Композитор в достаточной степени даёт ему и «попеть» (главным образом в средней части), но, в согласии с природой трубы, стержень сольной партии составляют разного рода фанфарные обороты, дополняемые феерическими пассажами. Максимальный круг возможностей продемонстрировать свою «красу», эффектное звонкогласие, слепящий блеск и обаятельная «гарцующая» бравада превращают произведение в концерт-празднество.

Десятилетие спустя Щедрин вновь обратился к этому инструменту (но в разновидности in C) и в соответствии с названием данного концерта (Сoncerto parlando, 2004), действительно, многое в его партии выполнил в манере говорком, проговаривая. Но ещё большей интригой явилось то, что труба выступает здесь во взаимодействии с солирующей скрипкой, и они ведут между собой загадочную игру, полную недосказанности и таинственных намёков.

Употребив слово интрига, мы должны признать, что артистически преподносимая игровая стихия у Щедрина зачастую насыщается всевозможными именно интригующими элементами. Одно из ярких подтверждений этому — «Романтическое приношение» (Двойной концерт, 2010), где на протяжении всего произведения различие облика участников диалога проакцентировано не только самостоятельностью тематизма каждого из них, но и резко поданным контрастом артикуляции: фортепиано — сплошь non legato, виолончель — певучесть, кантилена.

По предшествующему изложению можно было заметить, что позднее творчество Щедрина в целом приобретало, в сравнении с предыдущим периодом, совершенно иную окрашенность. Только время от времени композитор допускал отклонения от складывающейся эстетико-художественной магистрали. Происходило такое, как правило, при постановке проблемных вопросов существования.

Как правило, поскольку порой возникали труднообъяснимые «аномалии». Так, оркестровая композиция «Vivat!» (2008) c подзаголовком Санкт-Петербургская увертюра, написанная в честь города на Неве, насколько можно понять, полагала обобщённый сюжет: через тяготы преодолений и ветры суровых испытаний к будущим триумфам. Но стремительное движение в буреломах времени не ведёт никуда, музыка фактически прерывается на полуслове, не доведённая до заявленного «Vivat!»

Другое дело — драматический монолог для женского голоса и оркестра «Клеопатра и змея» (2012), созданная на текст заключительной сцены трагедии У. Шекспира «Антоний и Клеопатра». Монолог этот настолько развёрнут и настолько мыслится представленным на сцене, что приближается к жанру монооперы. Многослойная партитура построена на свободном сочленении вокальной партии и оркестровых линий, что уже само по себе порождает высокое напряжение. У сопрано многое размещено в самой высокой тесситуре, передавая эмоциональное ощущение на грани срыва. Мучительная исповедь гордого женского сердца подводит к роковому моменту с многократным повторением слова «змея» (царица сознательно принимает гибельное решение), что венчается болевым катарсисом ухода в небытие.

Отдельное место в ряду «отклонений» от магистрали занимает опера «Лолита» (1994), созданная по одноимённому роману В. Набокова. Касаясь первоисточника, композитор предупреждал: «Большая оплошность видеть в этой книге только фабулу, не замечая всех его бездонных глубин. Для меня очевидно, что это философское произведение, прикрытое рассказом о порочной любви немолодого человека к девочке». Точно так же и слушатель, поднимаясь над конкретикой либретто, может уловить в музыке оперы не только лабиринту «тёмных аллей» сознания, психологические туманности и тенёты человеческого существа, затерявшегося в дебрях жизненных блужданий и снедаемого чувством глубокой внутренней неудовлетворённости, но и муки-мучения донельзя взбудораженного мира, глухоту и невнятность которого наполняют ощущения, обозначенные в одной из авторских ремарок как inquietto (беспокойно, тревожно). К тому же время от времени взрывоопасную атмосферу прорезают вспышки драматической экспрессии — это словно спазматические судороги человечества, очутившегося у жерла вулкана. Тем самым в глобальный план переведена «психоэкспрессия», наследованная от балетов «Анна Каренина» и «Чайка». Косвенным свидетельством этой связи является эпизод автомобильной катастрофы (гибель матери Лолиты) — прямой отзвук проносящегося локомотива в финале «Анны Карениной».

Магистраль позднего творчества Щедрина своё наиболее явственное выражение получила в том, что он отходит от крайностей авангарда (их пиком для композитора стал Третий фортепианный концерт, 1973). Его принципиальная позиция в этом отношении была неоднократно засвидетельствована в публичных высказываниях типа приводимого: «Авангард явился величайшим открытием, он совершил революцию в нотописи, в звукоизвлечении, но нельзя не признать и его навязчивости, искусственности. Это разлучило его с аудиторией. По существу, он лишился сегодня своих слушателей».

Происходившую в его творческой практике эстетико-стилевую переориентацию композитор обозначил понятием поставангард. Однако реально Щедрин отходил не только от крайностей авангарда, он отказывался в своём искусстве вообще от какой-либо избыточности, что означало поворот к горизонтам Постмодерна, как определяющего направления в художественной культуре рубежа XXI столетия.

В самых общих чертах Постмодерн по-щедрински можно представить себе следующим образом:

- при общей тенденции к прояснению и просветлению образного строя, а также к общей сдержанности и умеренности, осуществляется поиск «натуральной» человечности, чуждающейся экстраординарности и амбициозности, предпочитающей оптимальный жизненный ритм и сбалансированность проявлений;

- возвращаясь к традиционным духовным и художественным ценностям с их адаптацией к запросам меняющегося мира, композитор стремится к безусловной естественности музыкального языка и всеми силами апеллирует к интонационной выразительности в её максимальной ясности и непосредственности (в том числе с опорой на законы тональной организации);

- на смену заострённым контрастам приходит уравновешенность образных сопоставлений, а полистилистическим столкновениям предпочитается цельность моностилистики;